欢迎朋友们,我是阿攀哥

经常有朋友和我说,投资本金少,得先从短线开始,这样来钱快。

理智告诉我不能争辩,成年人的世界只有选择,没有改变。

王志文在《天道》中说,

“我现在已经不和别人争吵了,因为我开始意识到,每个人只能站在自己的认知角度上去思考问题。

所以,如果有人跟你说一加一等于三你只需要笑着对他说,是的,你真厉害!

有钱把人做好,没钱把事儿做好。蛇不知道自己有毒,人不知道自己有错。

你的好对别人来说就像一颗糖,吃了就没了。而你的不好就像一道伤疤,他会永远存在彼此认知不同,就不必争辩,彼此三观不合就不必同行。”

但都是至亲挚友啊,眼睁睁看着拿着火把穿过炸药房,于心不忍。

还得再试试能不能说服,不做短线,皈依价值投资。

资本市场里,几乎所有的贫穷,都是因为想迅速致富造成的。

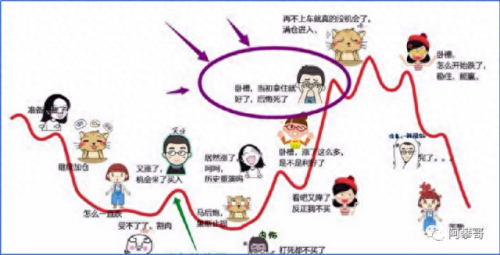

网上看到这张图,很有趣,这可能是大部分股民买股票的心路历程。

据统计,中国股民超过2.18亿人,其中活跃账户约5000万人。

资金在1万元以下的占比23%,1万-10万的占比48%,10万—50万的占比22%,50万以上的股民占7%,

100万以上的只有300万户左右,占比1.5%。

70%以上的散户资金在10万以下,资金100万以上的凤毛麟角,很多都越炒越少。

越是交易活跃的账户,亏得越惨!

很多进入股市的人,钱少理想大,觉得股市赚钱很轻松,一买一卖,白花花的钱就赚到手。

听消息、不学习、频繁交易、心浮气躁,最后亏损累累,遗憾出局。

当你试图做短线“高抛低吸”时,但结果往往是“追涨杀跌”。

可能觉得自己运气不够好,但其实这是因为你追求的是不现实的结果,没有人可以靠预测股价涨跌长期战胜市场。

你可能认为在市场调整的时候投资股票是非常危险的,但踏空同样也是有风险的。

根据彼得·林奇的研究,在20世纪80年代美国股市上涨的5年中,股价每年的涨幅为大约为26.3%,坚持长期持有的投资者资产会翻番,但其实这5年的大部分利润是在1276个交易日中的40个交易日中赚取的。

如果在那40个交易日中选择空仓的话,年均收益可能就会从26.3%降到4.3%。

也有学者统计了从1996年到2015年,长达20年里投资标普500指数的回报:如果你在这段时间里持有不动的话,回报是每年4.8%左右。

如果因为各种原因,你错过了这20年里上涨幅度最大的5天,那么你的回报就会下降到每年2.7%;

如果错过上涨幅度最大的10 天,你的回报就会变成银行活期存款般的每年1.3%如果你不幸错过了 40天,那么你的回报就成为惨不忍睹的每年-4%。

换句话说,在这二十年超过4000个交易日里,你要是错过了其中1%的交易日,这二一年你可能就都白忙活了。

在老唐的《巴芒演义》一书中,揭示了预测涨跌交易的本质,归纳其“精髓”可以看作3步走,把握宏观经济、判断市场走向,图表技术分析、预测价格走势,顺势择时操作、实现高抛低吸,然后,就可以稳稳走向自我毁灭的结局了。

期间市场先生越是错误重奖,越是可能在为更大悲剧积蓄能量。

历史上不乏试图探寻股价波动规律的天才,牛顿、凯恩斯、香农,以及因趋势投资搅动一时风云的豪客,利弗莫尔、蔡至勇,还有在股市大崩溃前抛出的人----巴鲁克,最后的投机家----川银藏。

他们的经历表明,依靠宏观经济周期赚钱、预测短期股价波动如水中月、镜中龙。但这种科学认证并没有让大多数人清醒,“大作手“和“神秘中国佬”的结局也没能吓退三军,少数幸存者的传说引诱着、鼓励着韭菜们慷慨赴死。

之所以大部分投资者会走向技术分析这条路,是因为价格图形走势,是最直观、最容易接触到的。

使得他们误以为购买股票的本质是研究市场先生的情绪,但这本末倒置了---犹如财主儿子经过认真观察和思考后,终于明白大米产自米缸。

哈耶克曾说:尽管事实本身从来不能告诉我们什么是正确的,但对事实的错误解读,却有可能改变事实和我们所生活的环境。

当你看到一个人跑得很快,但缺失一只胳膊,如果你由此就得出结论说,缺只胳膊是他跑得快的原因,你就会号召其他人锯掉一只胳膊。

这就是哈耶克说对事实的理解会改变事实本身的含义。

伯恩斯坦把投资者分为三类:

第1类:简单粗暴型。他们跟着消息炒作,往往在牛市接近末尾时大买,到底部时恐慌卖掉。

第2类:简单成熟型。他们有一定资产配置策略,市场跌了就去捡便宜,高了就会卖掉一部分。

他们读了很多书,好比飞行员接受培训,运行了飞行模拟器很长时间。但是如果真正极度恐慌的大熊市,原来以为自己可以守住,但也会惊慌失措,然后被迫抛售卖掉。

这就好像飞行员的新手,真正去开飞机时,遇到非常极端的紧急情况,无法控制情绪,飞机坠毁。

第3类:冷酷成熟型。他们有一个长期性的策略,而且会采取非常具体明确的措施来严格执行。

要严格执行,需要不断问自己这样一个问题,“如果真的遇到一个长达三年以上的熊市,从最高到最低点指数下跌90% (如美股在1929-1932年,港股在1973-1974年),我在心理上,生理上和财务上是否可以严守纪律,是否准备好一个书面的计划,严格执行?”。

你想做哪一种类型的投资者?如何从投资小白快速成为投资高手?!

未来学家凯文·凯利分享过这样的经历。他的一位朋友想进入一个全新的领域,但没有任何经验。怎么办呢?

这位朋友参加领域内的各种行业会议,听专家分享,抓住机会和专家交流、请教。经过3年时间,他几乎和这个领域内最顶尖的专家都交流了一遍。

通过不停学习、积累,他开始慢慢地输出观点。刚开始的观点多是综合别人的观点得出的,后来就逐渐形成了自己的见解。3年后,这位朋友也成了这个领域的专家,大家开始付费邀请他去论坛演讲。

想要快速成为一个行业的高手,最好的方法就是和行业专家交流,但普通人很少有这样的机会和资源。怎么办?阅读。

很多仅凭个人经验总结的原因、方法论可能会有重大缺陷。

有些跨越十几年,二十几年或更长的历史经验教训,只能从书里面找到答案。

尤其是那些短期局部看上特别有道理、有诱惑性、欺骗性,但长期全局来看可能造成重大甚至毁灭性损失的陷阱。

这种教训,如果要靠亲自经历去吃亏,那代价是无法承受的。

书籍是传承思想的最好介质,顶级的思想都能从书籍中找到。这些思想通过书籍记录下来,只要花上几十元就可以直接获得,以极低的成本找到行业里顶级的思想。

每读一本书实际上就是在进行一次名人访谈,是在和顶级的专家交流谈话。

在星光灿烂的投资长河中,有无数个名字闪耀其间,乔治·索罗斯、约翰‧内夫、爱德华·索普、詹姆斯·西蒙斯、彼得·林奇等,他们如同浩瀚银河中划破的明星,为现代人类谱写了一个又一个投资传奇。

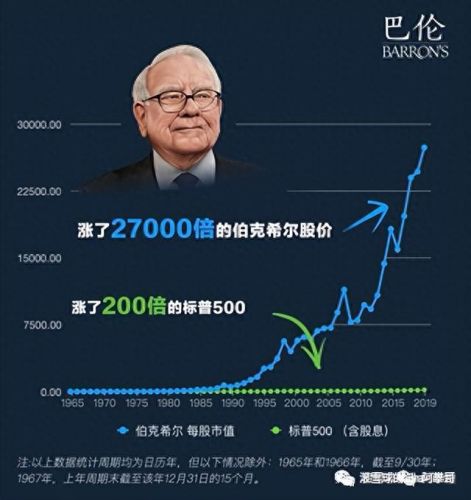

但就财富积累本身而言,这些成功的投资家加在一起也抵不上一个巴菲特。

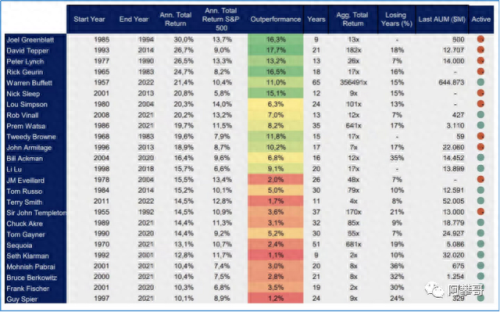

世界级的投资大师业绩排名

长期年化收益率超过20%的人在投资界是大师级别的。

沃伦·巴菲特,从1957年开始投资至2022年,年化收益率21.4%,65年的累计收益29.8万倍,绝冠群雄,实至名归的股神!

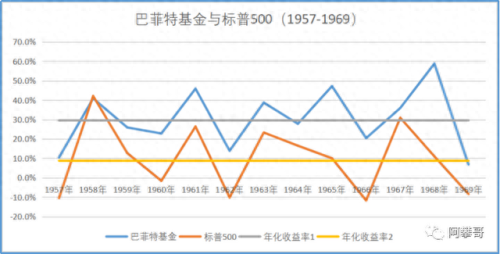

巴菲特历年的投资收益如下:

巴菲特基金存续的13年期间,1968年取得最高收益率58.8%,期间累计收益率28.93倍,年化收益率29.54%,同期标普500的累计收益率2.97倍,年化收益率8.74%。

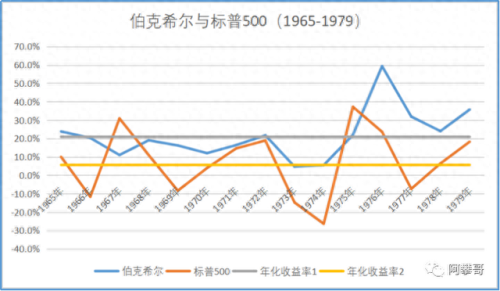

1965至1979年,伯克希尔哈撒韦在1976年取得最高收益率59.3%,这15年的累计收益率17.26倍,年化收益率20.91%,同期标普500的累计收益率2.26倍,年化收益率5.61%。

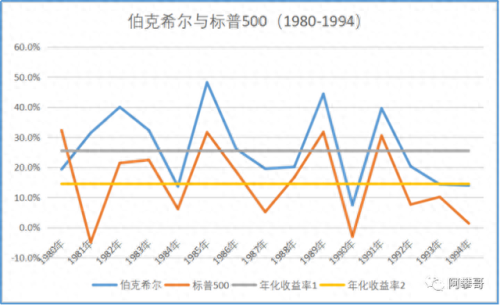

1980至1994年,伯克希尔哈撒韦在1985年取得最高收益率48.2%,这15年的累计收益率29.99倍,年化收益率25.5%,同期标普500的累计收益率7.57倍,年化收益率14.5%。

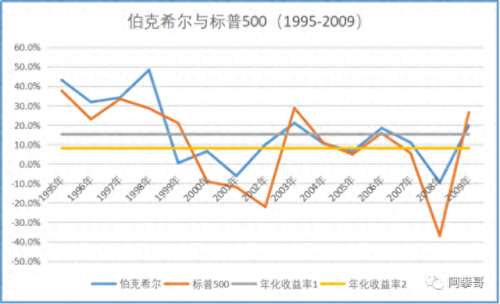

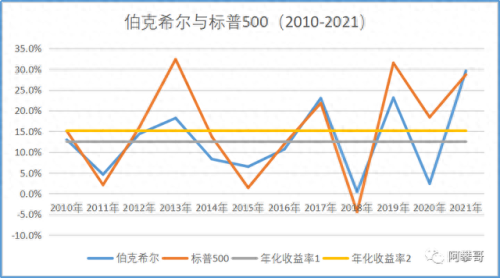

1995至2009年,伯克希尔哈撒韦在1998年取得最高收益率48.3%,这15年的累计收益率8.38倍,年化收益率15.2%,同期标普500的累计收益率3.19倍,年化收益率8.1%。

2010至2021年,伯克希尔哈撒韦在2021年取得最高收益率29.6%,这12年的累计收益率4.12倍,年化收益率12.5%,同期标普500的累计收益率5.43倍,年化收益率15.2%。

最近12年伯克希尔的投资收益率跑输标普500,主要原因是资金量太大,可投资的公司较少,但并不影响巴菲特在投资界珠穆拉玛峰的地位。

纵观巴菲特的投资历史(1957-2022)投资史,在1976取得最高收益率59.3%,且只有这一年的收益率超过50%,但在这65年的累计收益29.8万倍,年化收益率21.4%。

投资比拼的不是短跑中爆发力,而是马拉松的长久可持续性。

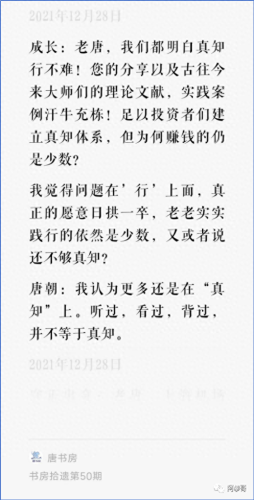

巴菲特从1957年开设基金公司便开始给投资者写信,至2021年的总共64年,他将投资思想及投资标的公司公布于众,市面上关于巴菲特和价值投资的书籍也很多,足以让投资者们建立投资体系,但为什么价值投资的人仍是少数?

因为从原始丛林里活下来的人类,是那些但凡听到风吹草动,先跑为敬的人。

只有他们的基因才有机会繁衍,那些跑的慢的人在进化过程中被淘汰,今天我们携带的是随大流先跑为敬的基因。

培养观察和思考的习惯是逆基因的,所以“在别人恐惧的时候贪婪”的价值投资者永远是少数,市场先生才是主流。

对于价值投资的理念,就像打疫苗一样,要么5分钟见效,要么可能一辈子无效。

很多人有个误区,认为价值投资=长期投资。

其实价值投资≠长期投资,并不是持股不动,埋头做鸵鸟,而是需要密切追踪公司的经营情况。

保罗·奥默罗德在《达尔文经济学》中展示了大部分公司消失。

他的一份研究数据显示,在1919年公布的100强公司名单中,只有2/3的公司仍然幸存于1979年的100强排行榜上,在这60年中,至少有216家企业先后上过美国100强的公司排行榜。

汤姆·彼得斯和小罗伯特沃特曼在1982年选出43家卓越企业,仅两年后,至少14家面临利润下滑或其他严重的问题。

从1955-1980年25年间,238家大公司从《财富》500强中消失。随后1985-1990年5年间,又消失了143家。

股市就像新冠,专攻你身体脆弱的部位。你的整个投资决策链条上,只要有漏洞,就一定会为它付出代价,或迟或早、或大或小,就这么有趣。

冯唐讲在协和医科大学读书的时候,最初他很不理解,为什么要学那么多看起来没用的东西?比如植物学学了两门,动物学又学了两门,化学学了六门,总共学了二十几门基础医学课,又难又杂,看起来跟临床都没有必然的关系,为什么要学这些“无用”的东西?

他老师说:“你看那些专家,他们都有相对完整、全面的知识结构。我虽然不知道为什么要学这么多东西,但是有一点可以告诉你。如果你希望,来看病的不是一个人,而只是一个器官,那你一定当不了好医生。”

投资人跟医生一样,如果只掌握一部分投资环节的能力,那一定成为不了好投资人。

标的选择、企业分析方法、估值方法、买入条件、持有原因、卖出时机、投资原则、风险控制......缺少任何一环都足以导致投资失败。

投资没有绝对的完美主义,都是打分制,不是生意模式到了茅台这种才能投,也不是大股东和管理层一点瑕疵都不能有,投资就是比较在能看懂的里面选最好的,世界不是完全的黑白,世界是灰色的,所谓的灰度认知,黑白决策。

感知优中选优,认知保持灰度。决策黑白分明,行动果断迅速。

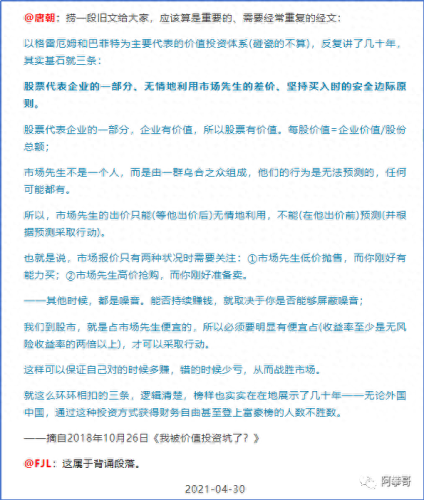

学习价值投资,首先要从假设大师是对的入手。追随成功者的足迹,是成为成功者的捷径。

大师的有些标准可能你会觉得太严苛、太保守,但这可能只是因为你目前的认知还不够,这种情况下,先把自己的方法先放在一边、虚心的抄作业,坚持“大师是对的”大部分时间最为明智。

很多我们今天看着仿佛是天经地义的常识,其实前辈们往往经历过惨痛的教训。

就好比今天小学生都知道地球是个球体,并没有几只大乌龟在下面撑着,就好比一两岁的小宝宝口中所能念出的1+1=2,在数字发明出来之前,如何表达它曾是难住人类先祖数十万年的困惑……

人类在动物世界里与各个物种的角逐过程中胜出的关键就是能复制学习,比如一个人偶然发明了标枪,没过多久所有人就都会使用了,而且还能传承下去,不需要重新发明。

在进化过程中,某只变异野兽也会出现一些非常厉害的技能,但这些技能往往是特有的,这只野兽死了之后就消失了,无法传承。

阅读的价值,就在于让人类的进步成为一场接力赛,后来者总是从前辈的终点起跑。

所以我们才得以战胜了很多方面都优于我们的动物世界。如果我们不去阅读,就仿佛在每个领域的接力赛中,我们总是懵懂无知地站在第一棒起点去和别人第八棒、第十棒的跑者竞赛,结果可能是我们不存在了。

投资这件事情难也不难。说它难,是结果导向,市场十赔两平一赚,似乎是零和博弈。但他又不难,因为拉长时间会发现,有一批人能穿越周期,长期致胜。

能长期致胜,便说明逻辑是存在的。格雷厄姆告诉我们,这个逻辑便是寻找公司的内在价值,巴菲特顺便丢给我们一个估值思路:自由现金流折现法。

但这只是思路,虽有逻辑,但却没有具体方法。

唐朝老师通过预测近3年净利润和无风险收益率的概念,将确定性因素固化下来,形成老唐估值法,对现金流折现法的清晰和简化,开中文世界之先河。

至此,投资者要终生修炼的只剩三种能力:1、学会将繁杂发散的信息高效地归类整合;2、始终提升自己对于商业的理解力和洞察力;3、尽可能准确地对未来现金流作出估计。

至此,投资道路变得清晰,在格雷厄姆、巴菲特、芒格、唐朝等前辈公开铺设的价值投资大道上,我们通过阅读、模仿、学习,可以更轻松的走的更远,这是一条可复制的投资大道。

有人说,这些道理我都懂,但就是做不到,今天买明天卖,爽歪歪,并不愿去吃苦学习。怎么理解吃苦?

大多数人对吃苦的含义都理解的肤浅了,穷根本不是吃苦,穷就是穷,不是吃苦。

吃苦不是受穷的能力,吃苦的本质是长时间为了一件事聚焦的能力,以及在长时间聚焦的过程中,所放弃的娱乐生活,无效社交,无意的物质消费。

以及在过程中所忍受的不被理解和孤独,本质是一种禁欲能力,自控能力,坚持能力和深度思考的能力。

很大程度说,靠自己做出成绩变得富有的人,往往比穷人更能吃苦,否则他就不可能靠自己白手起家。

你会发现这些人富有了以后,还是比你勤奋还是比你能忍受孤独,还是比你能延迟满足,还比你简单纯粹。

大道胜夷,而民好径。

大家最希望看到的可能是见识、能力和收入同步增长,但这是理想情况,很少发生。成功的故事往往是先增长见识,其次能力跟上,最后收入能在某个时刻体现出来。

最怕的是收入看起来在涨,但见识和能力停滞。这可能是一些人原本可以出色,但最终陷于平庸的根本原因。

芒格认为,有这4种行为的人大部会走向失败,1、为人不可靠;2、做所有事情都只根据自己的经验,不听听别人的意见;3、在第一、第二或第三次挫折后就放弃;3、向逻辑模糊的思考方式投降。

投资,既是改善生活,也是修行。

一个好的投资者,要有稳定的情绪,要独立思考,要客观理性,要透过问题看到本质。

学习投资的过程中,了解的那些行业,会让我们纠正自己的偏见,让我们知道,世界并不是之前以为的那样,会愈发谦虚和豁达。

投资中最快乐的事情,是获取知识的快感,尤其是当知识产生复利时那种快感,从胸中奔涌而出,一点快哉意,千里浩然风。

感谢@唐书房@莫书房@兔子书斋@汤书房@慧思书房@谷雨轩言@鹭由器@门前一颗大杨树@FLJ等贡献良言金句